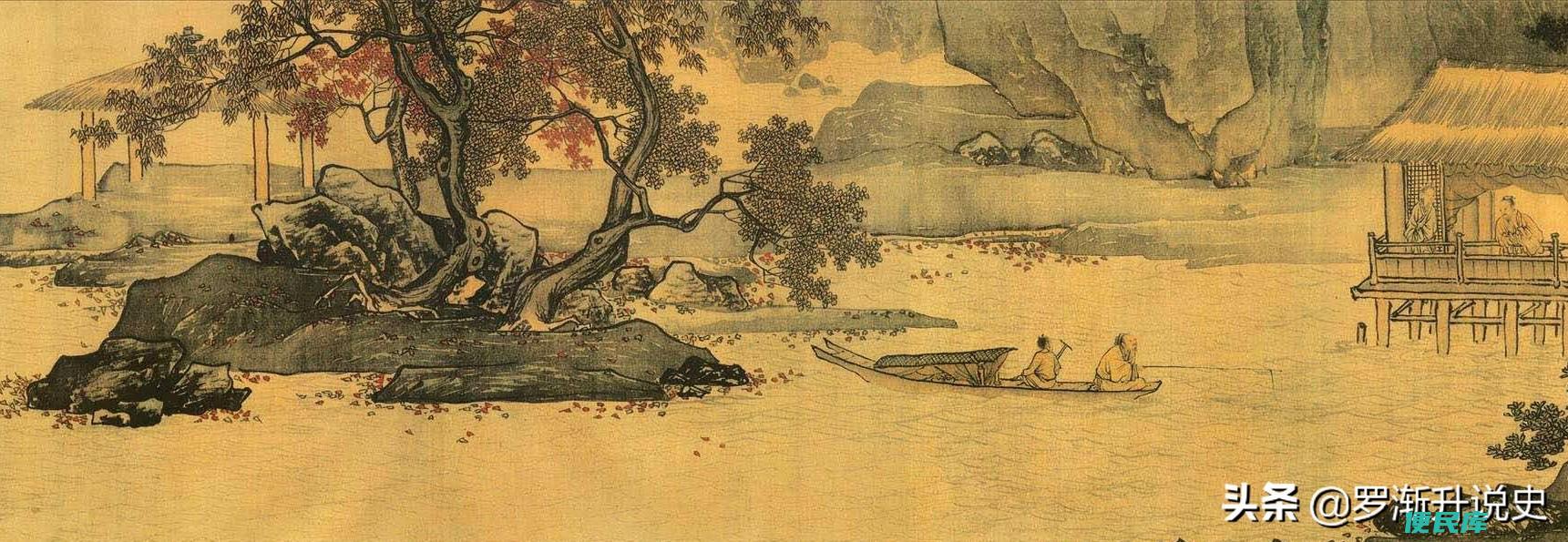

唐伯虎满腹才华,本该步入仕途,却终生不能为官,好好的一段人生路,偏偏走得颠颠簸簸,丝毫没有《唐伯虎点秋香》中的幸福感。真实的事实是:唐伯虎破罐破摔,将余生浪迹欢场,54年的悲凉,最终化作了一把辛酸泪。

《明孝宗实录》记载:弘治十二年,唐寅卷入 科举作弊案 ,弘治皇帝下令严查。唐寅最终获罪,理由是曾向主考官程敏政行贿乞文,被削除仕籍,发县衙为小吏。

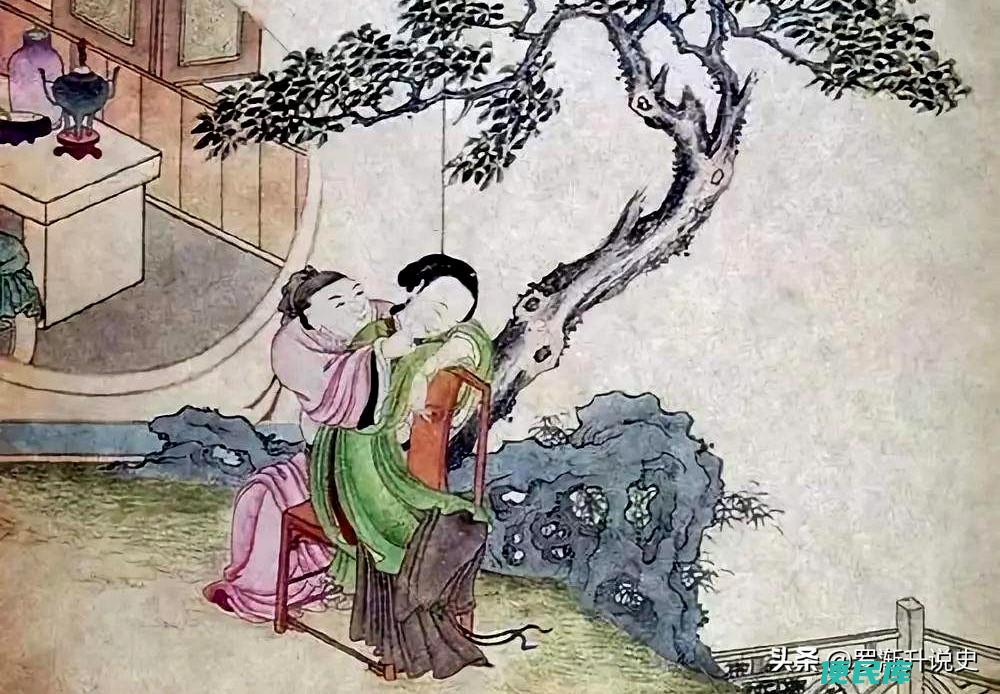

大才子唐寅当然脸上挂不住这份奇耻大辱,没有服从分配,而是返回老家。谁料墙倒众人推,归家后夫妻反目,一连串的打击下,唐寅的消极颓废之路,正式扬帆起航……

唐伯虎的风花雪月,我们看到的是风景,对唐伯虎来说,其实都是伤痛。唐伯虎是明代奇才,诗、书、画自成一体,“吴中四才子”之一,结局搞得如此落魄,背后的原因,究竟为什么?

唐伯虎的一些作品中,大有”我本将心向明月,奈何明月照沟渠“的味道,按唐伯虎的说法,他无缘仕途,罪魁祸首就是当时那个“万恶的社会”。真的是这样吗?事实恐怕没这么简单。

罗渐升以为,最终的原因,应该归结于唐伯虎自己,因为唐伯虎本身就是一个彻头彻尾的极致文人。不善于、甚至厌恶人情世故的文人们,脆弱敏感的心灵受到打击后,转而选择了自暴自弃,严重者更是陷入愤世嫉俗的恶性循环。

所谓极致文人,是个什么样子呢?最重要的一点就是极力鼓吹自我精神价值,无视社会的既有规则,当以一己之力与社会产生冲突时,头破血流后,就蜷缩在一个角落,舔舐伤口;一些极端的人,干脆更加无拘无束,将自己狂放不羁的道路进行到底。

所以,除了艺术上的进步,很大程度上,唐伯虎生活一团糟的原因,就源于他自己。其实,唐伯虎并不孤单,和唐伯虎同病相怜,对后世影响巨大的明代文人中,不得不提到这三位仁兄:杨慎、徐渭、文徵明。

关键是,他们都比唐伯虎的境况要好一些,评价的标准,就是杨慎、徐渭、文徵明都曾经参与了正常的社会事务,尽管是体验式的深度,不甚完美,毕竟完成了一个文人的梦想。

杨慎和徐渭,都是“明代三才子”成员,这个全国性的荣誉称号,当然比”吴中四才子“的含金量要高。

当初,杨慎才思敏捷、曾是科举考场上最亮的那颗星,但杨慎的主要著述成果,大都发生在被嘉靖皇帝贬戍之后。杨慎鼓动群臣和皇帝大唱对台戏的时候,他是无法说出“古今多少事,都付笑谈中”的。

对于科举,杨慎不但会考,还考得很好。唐伯虎如果没有卷入科考舞弊案,以他的才学,或许“连中三元”真的不是梦。但从唐伯虎的为人做事习惯看,他一旦进入仕途,噩梦才算真正开始。狂放不羁的性格,下场比杨慎只会更惨。

至于徐渭,在诗文、戏剧、书画等各方面都独树一帜,却没有悟出科考的门道,可以说是明代最不会考试的才子。徐渭一辈子都没拿到进入官场的门票,只能凭借才学,充当幕僚,晚年形单影只,孤苦伶仃,贫困而死。

极致文人的表现,一向都和年龄无关。徐渭已是花甲之年,老朋友张元忭一番好意,践行“苟富贵勿相忘”,邀请他到北京发展,徐渭成了北漂。可是,张元忭为人严谨,恪守礼教,徐渭生性放纵,拒绝约束。二人的观点不断碰撞下,徐渭终于愤而离去。

不管怎样,徐渭的处事原则,既对事,也对人,未免考虑欠妥、有些过激。

据说,徐渭晚年乡居时,闭门谢客,尤其厌恶富贵之流,但凡他不想见的人,直接手推柴门,对人大喊:“徐渭不在!”文长兄,一大把年纪,您这是在玩捉迷藏吗?如此作为,即便是给您个官位,您也坐不长啊!

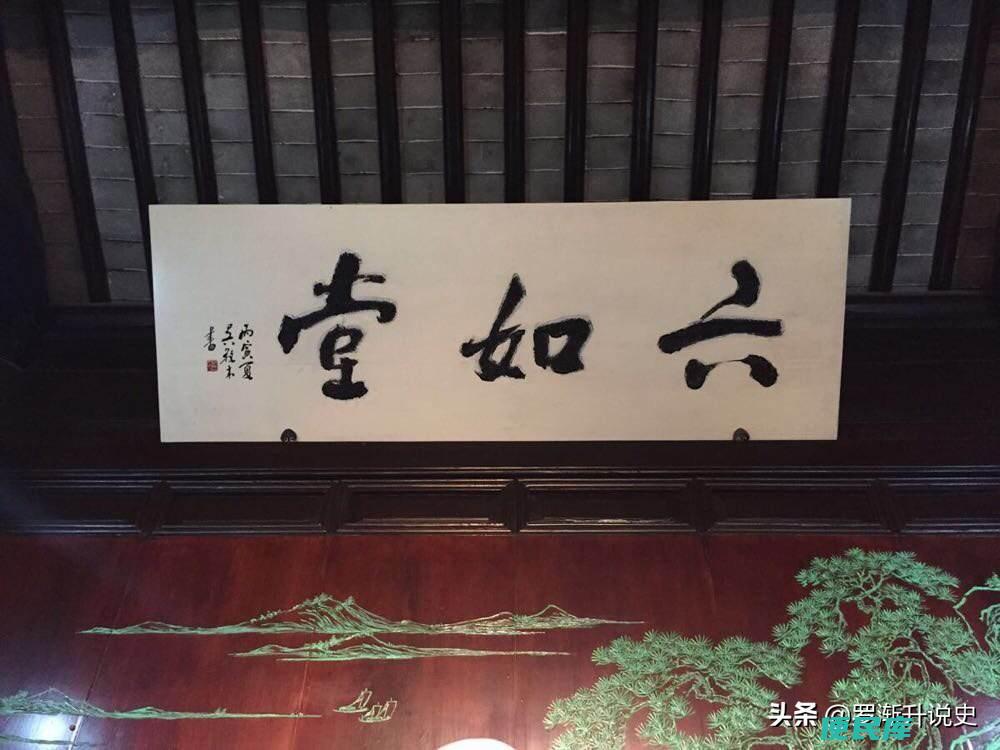

翻来覆去地掰扯徐渭,是因为唐伯虎和徐渭有着惊人的相似,不过是席上席下之别。说到这儿,就不得不提文徵明了。文徵明和唐伯虎同列“吴中四才子”,二人的书画艺术,各有千秋。

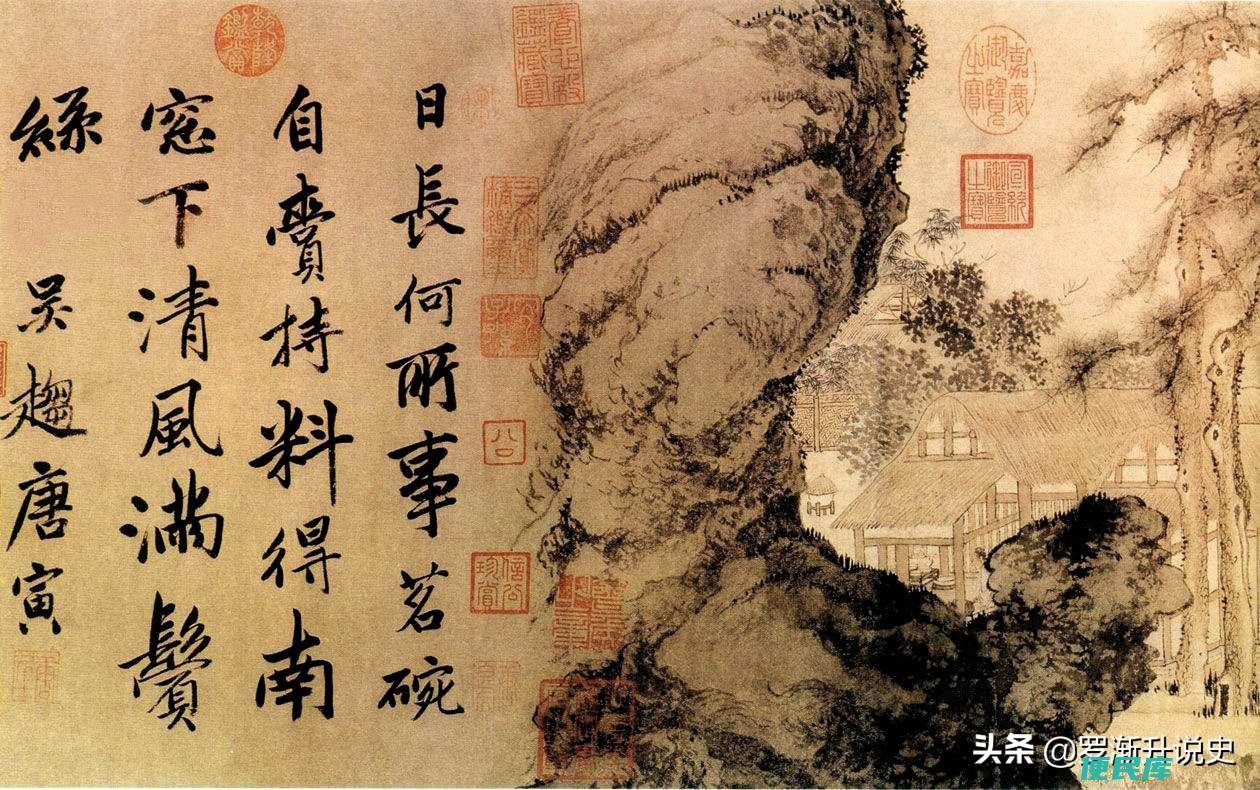

文徵明9次参加乡试,9次名落孙山。为什么?只有天知道。连年落榜,难免影响心情,却绝对不会改变文徵明的做人原则:苛于操守,不近女色。文徵明把一切都看得很淡,直至90岁年纪,悄然离世。

相比文徵明,唐伯虎应该感到惭愧,唐伯虎只要手里有几个钱,不是丢在烟花巷,就是泡在酒缸里,总之以折磨自己的身体为乐事。

唐伯虎和文徵明相识,是在成化二十年(1484年),唐伯虎能有机会混迹于当地上流社会,得益于有人对他的欣赏,此人就是文徵明的父亲——太仆文林。

虽然欣赏唐伯虎的才情,文林却看不上唐伯虎的为人。文徵明在给唐伯虎的信中,转述了他父亲对后辈的规劝:“纵有才情,但为人过于轻浮,恐怕一事无成。"

忠言逆耳,唐伯虎很不高兴,慷慨淋漓地回复了一篇《与文徵明书》,用辞颇为尖刻,大致意思就是一句话:”我就是我,看我不顺眼,那就绝交“。

这个做派,果真是性情中人啊!唐伯虎这种对待朋友的方式,徐渭紧随其后。这也是罗渐升一个劲儿地把唐伯虎和徐渭往一块扯的原因。

其实他俩压根儿就不是同时代的人:1524年,唐伯虎离世的时候,徐渭刚刚凑够了上幼儿园的年龄。这两位才子,性格相似,结局也差不多,都以穷困潦倒收场。

现在回头看,本来讨论的话题是:大才子唐伯虎一生穷困,无缘官场的原因,结果找来三个跑龙套的说了半天。除去艺术才能,唐伯虎固然是人生的失败者,杨慎、徐渭、文徵明也不能说是成功者,之所以这么说,是因为他们至少没有实现自己的理想。

那为啥唯独唐伯虎要面壁思过呢?没有对比,就没有伤害,最让唐伯虎打脸的操作,是他对宁王朱宸濠的态度。正德九年(1514年),宁王朱宸濠为叛乱做准备,招兵买马。

唐寅和文徵明,一个被朝廷贬为小吏,一个多年乡试不中,在朱宸濠看来,他们是朝廷的弃儿,都可以拉拢过来,成为反叛力量。机会来了,是应该紧紧抓住,还是果断放弃?人不一样,选择自然不同。

结果,文徵明婉拒。后来在嘉靖时期,面对权臣张璁、杨一清的怀抱,文徵明同样冷面回绝。文徵明没有身居高位,但也不是谁的面子都给。况且,朱宸濠的伟大事业究竟是个什么性质,想必时人都有耳闻。宁王,难道你把我当傻子吗?

傻子不是没有,唐伯虎就很捧场,欣然接受了宁王的聘书。正式工作后,唐伯虎才发现,原来这个世界,除了艺术圈的诗、书、画,生活圈的美酒和女人,竟然还有一个圈子叫”社交“,而且深不可测。

倍感恐惧的唐伯虎,不想对抗朝廷,申请辞职。贼船上去容易下来难,无奈之余,唐伯虎装疯卖傻,赤身露体,满大街表演行为艺术,终于骗过宁王。然而,经此一劫,唐伯虎剩下的路更加艰难。

说到这里,人的境界,就显出了层次:如同路过小雷音寺,唐伯虎双目不明,误入小雷音,结果被其影响,跌跌撞撞,从此元气大伤;文徵明识破了这股妖气,躲得远远的,落得一身清净;而另外一位人物,则是火眼金睛,直接将妖怪拿下,他就是王守仁。

说起来,极致文人大都流淌着狂放不羁的血液,经历过打击后,往往又大都是一蹶不振,转而愤世嫉俗。这个表现,怎么看,都不能算是成熟。

都是读书,有人读出了性情,比如唐伯虎,所谓”世事洞明皆学问,人情练达即文章“的俗套之词,实在是俗不可耐;有人却悟出人生之道,实现了”三不朽“:立德、立功、立言,成为圣贤,比如王守仁。

事实上巧的很,唐伯虎和王守仁,历史上完全同框,两人就像打好招呼似的,相继出生,又相继离世。只不过宁王朱宸濠成了试金石,唐伯虎表现差评,王守仁则是五星好评。

其实,作为一代心学大师,在精力旺盛的时期,王守仁同样未能进入明代核心权力阶层,大政方针也不是他所能左右,但这丝毫不影响他建功立业,以一介地方官的身份,平叛了宁王之乱。

好了,现在以唐伯虎为核心,一共出现了四个人物:徐渭、杨慎、文徵明、王守仁,他们都胸怀大才,唯独唐伯虎,仅仅与当地县令相交于文墨,缺少更高层面、更广领域的与人相处之道,大约是天性使然吧?

现在看来,唐伯虎未能步入仕途,或许是上天对他的一种恩惠,否则,以唐伯虎的性情,在明代的文官集团、宦官不断斗争的丛林中,真不知被碾压成什么样子。不过,话又说回来,难道唐伯虎已经走过的路,能说成是很光鲜吗?当然不能。

出世,不能;入世,亦不能。你还能逃到哪里去?过错当然在你,何须妄怨他人?

才情无论大小,都是与生俱来,后天修炼与人相处之道,才算是长进。否则,岂不白来一世?

标签: 唐伯虎、 噩运、 朝代、 一生、 哪个、 究竟、本文地址: https://www.bminku.com/bmxx/4225d72aae57722af481.html

上一篇:不可再生资源的种类有哪些列举不可再生资源...